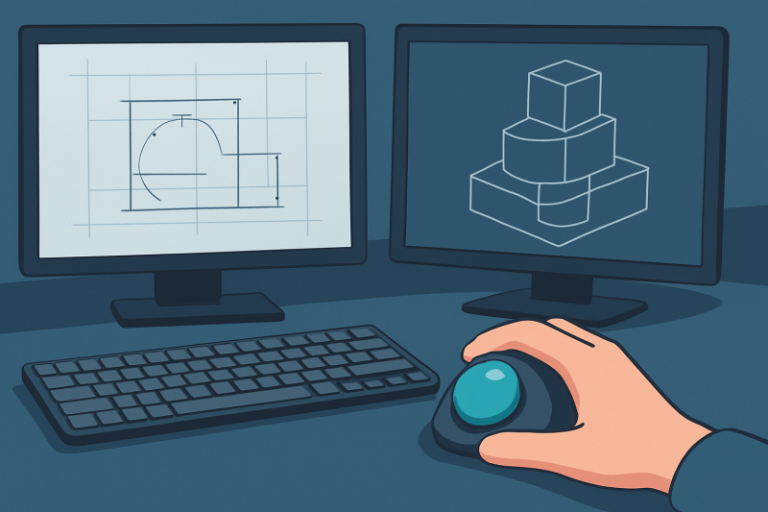

トラックボールでCADを使ってみたいけれど、本当に細かい図面や3DCADの操作に耐えられるのか、不安になって検索しているあなたも多いかなと思います。

普段はCAD用マウスで作業しているけれど、腱鞘炎対策や肩こり対策としてトラックボールマウスへの乗り換えを検討している人もいますよね。

実際に機械設計や建築系の3DCADを触っていると、長時間作業で手首や前腕がパンパンになって、「CAD用トラックボールに変えたほうがいいのでは?」と感じる瞬間が必ず出てきます。

一方で、トラックボールでのCAD操作は本当に精度が出るのか、慣れるまでどのくらいかかるのか、気になるポイントも多いはずです。

さらに、ロジクールM575やMX ERGO、エレコムのトラックボール、KensingtonのExpert Mouseなど、CAD向きといわれるモデルがいろいろあって、「おすすめ」と書かれていてもどれを選べばいいのか迷いやすいところです。

加えて、3Dマウスやペンタブレットとの組み合わせ、3DCAD専用の入力デバイスをどう使い分けるかという悩みも出てきます。

トラックボールでCADを快適に使うコツ、腱鞘炎対策としての効果、トラックボールに慣れるためのステップ、そしてロジクールやエレコムの具体的な機種選びまで、まとめて解説していきます。

読み終わるころには、「自分のCAD環境にはこのタイプのトラックボールが合いそう」「この設定にすればトラックボールでCADをやっても大丈夫そうだな」とイメージがかなり固まるはずです。

- トラックボールでCAD作業を快適にする基本的な考え方

- 腱鞘炎対策にもつながる入力デバイスの選び方と使い方

- CAD向けのDPI設定やポーリングレートなど技術的なポイント

- ロジクールやエレコムの主要トラックボールの比較と活用術

トラックボールでCAD環境を快適化

ここではまず、トラックボールでCADを扱うときの「そもそも論」を整理していきます。

普通のマウスと比べたときの疲労問題、トラックボールならではのエルゴノミクス効果、指先操作で得られるポインタ精度、ソフトごとの相性、そして慣れるまでのステップを順番に見ていきましょう。

CAD用入力デバイスの疲労問題

CADを仕事で使っていると、毎日数時間〜一日中マウスを握りっぱなし、という人も珍しくないですよね。

2D図面のトリムやオフセット、寸法入力、3DCADのスケッチやフィーチャー編集など、細かいクリックとドラッグの連続で、手首や前腕に負荷がたまりやすい環境です。

一般的なマウスの場合、カーソルを動かすたびに手首をスナップさせたり、前腕ごと左右に振ったりする必要があります。

この「マウスを持ち上げては置き直す」動きが積み重なると、腱や筋肉への負担がジワジワと増えていきます。

特に、機械設計や建築設計のように、図面と3Dモデルを行き来しながら長時間操作する人ほど、腱鞘炎になりやすいと言われます。

トラックボールに変えると、本体は動かさずにボールだけを転がすスタイルになるので、手首の角度をほぼ固定したまま作業できます。

腕全体を大きく動かさなくて済むため、疲労のたまり方が変わってくるのを実感しやすいはずです。

とはいえ、腱鞘炎や肩こりへの影響には個人差があり、トラックボールに変えれば必ず改善するとは限りません。本記事で触れている健康関連の内容は、あくまで一般的な目安と私自身の体験談に基づいたものです。すでに痛みやしびれがある場合は、自己判断で無理をせず、必ず医師などの専門家に相談してください。正確な情報は公式サイトや公的な医療情報も確認しつつ、最終的な判断は専門家にご相談ください。

また、どんな入力デバイスでも、机と椅子の高さ、モニターの位置、肘や手首の角度、こまめな休憩といった基本的な作業環境の調整は欠かせません。

トラックボールはあくまで全体を支えるピースの一つだと考えると、バランスよく環境を整えやすくなります。

トラックボールが向いている作業全般については、同じとらぼ内のトラックボールが向いている作業一覧と初心者でも失敗しない選び方でも詳しく整理しているので、CAD以外の用途も気になる場合は参考にしてみてください。

トラックボールのエルゴノミクス効果

トラックボールの大きなメリットは、手首を固定したまま、指先だけでカーソルを動かせるエルゴノミクス設計がしやすいことです。

腕を振り回す必要がないので、肩や首への負担も間接的に減らしやすくなります。

例えば、ロジクールのMX ERGOのようなモデルは、本体の角度を0度と20度で切り替えられる構造になっていて、自分の前腕のひねり具合に合わせて自然な角度を探せます。

私の感覚では、20度前後の角度にして、肘を軽く開いた状態で置くと、一日使っても肩がガチガチになりにくいです。

エルゴノミクス効果を最大化するポイントは、トラックボール本体だけでなく、

- 椅子の高さを調整して、肘の角度が90度前後になるようにする

- 手首を反らせすぎないよう、パームレストやリストレストを検討する

- キーボードとの距離を詰めて、手の移動量を減らす

といった周辺環境とのセット調整です。ここをサボると、せっかくエルゴノミクスなトラックボールを使っても、「なんか思ったほどラクじゃない」になりかねません。

また、トラックボールは本体を動かさないので、狭いデスクやマルチディスプレイ環境との相性も非常に良いです。

カーソル移動距離が長くても、ボールをコロッと転がすだけで隅から隅まで届くので、CAD図面とブラウザ、ドキュメントを行き来するような作業でもストレスがかなり減ります。

指先操作で得られるポインタ精度

CADで一番気になるのが、「トラックボールで本当に細かい操作ができるのか?」という点だと思います。

ここは断言しますが、慣れてしまえば、指先だけでミリ単位の位置合わせをするのは十分可能です。

トラックボールはマウス本体ではなくボールを直接操作するので、指の微妙な動きをそのままポインタに乗せやすいデバイスです。

ポインタ速度(DPI)をやや低めに設定しておけば、オブジェクトスナップの上をフラフラせず、欲しいところでピタッと止める感覚もつかみやすくなります。

個人的には、フルHD〜WQHDクラスのモニターなら、普段のCAD作業では1000〜1600dpi程度、細かい編集が続く場面では800dpi前後に落とすと、扱いやすいバランスになりやすいと感じています(あくまで一例の目安です)。

このあたりは後半の「DPIとポーリングレートの設定」で具体的に触れます。

細かい作業全般での使い勝手が気になる場合は、トラックボールでのExcelや画像編集、プログラミングも含めて検証しているトラックボールで細かい作業はどこまでできる?も合わせて読んでもらうと、よりイメージをつかみやすいと思います。

もちろん、「いきなりマウスと同じ精度が出るか?」と言われると、最初の数日は違和感が出て当たり前です。

重要なのは、後述するようにDPIや加速度を自分好みにチューニングしながら、日々のCAD作業の中で慣らしていくことです。

CADソフト別の操作性比較

トラックボールとCADソフトの相性は、ソフトの種類や使い方によって少しずつ変わります。ざっくり分けると、

- 2D CAD(AutoCAD系、JW-CADなど):ポインタ精度とショートカットの効率が重要

- パラメトリック3DCAD(Fusion 360、Solidworks、Inventorなど):スケッチと3Dビュー操作のバランス

- BIMや建築系CAD(Revit、ARCHICADなど):ビュー切り替えとナビゲーションのしやすさ

といった感じです。

2D CAD中心の人は、トラックボールとの相性が特に良いです。

ズームやパンをマウスホイールと中ボタン、またはショートカットに割り当ててしまえば、指先だけで図面全体を行き来しながら、トリムやオフセットなどの編集コマンドをテンポよく回せます。

3DCADの場合、スケッチの作成や寸法入力はトラックボールと相性が良い一方で、3Dビューをグルグル回し続けるような操作が多いソフトだと、専用の3Dマウス(SpaceMouseなど)を左手に組み合わせたほうがラクになるケースも多いです。

トラックボールは「ポインタ精度の担当」、3Dマウスは「視点移動の担当」という役割分担をすると、かなり快適な二刀流環境が作れます。

BIM系のソフトでも考え方は同じで、ビューの切り替えやオービットなど視点操作が多いなら3Dマウスを足す、ポインタ精度とクリック数の多さが気になるならトラックボールの側に比重を置く、というイメージです。

習熟期間とトラックボールの慣れ方

トラックボールは操作のクセがマウスと違うので、どうしても最初の数日は「思ったところにカーソルが行かない」「ホイールとクリックの位置関係がつかめない」といった戸惑いが出やすいです。

ここで大事なのは、「慣れれば楽になる」と信じて、一定期間きちんと使い続けることです。

最初の1週間でやっておきたいこと

- 最初の3日間は、あえてマウスに戻らずトラックボールだけを使う

- OS側のポインタ速度をやや遅めに設定し、急な動きになれないようにする

- CAD以外のブラウジングやメール処理など、軽めの作業でも積極的に使う

このあたりを意識しておくと、1週間くらいで「指先でボールを転がす感覚」がかなり馴染んできます。そこから、

- DPIを少しずつ上げていき、自分にとっての「ちょうどよい速さ」を探す

- よく使うCADショートカットを、多機能ボタンに割り当てていく

といったチューニングを進めていく流れがスムーズです。

あとは、トラックボールならではの「メンテナンス」も習慣にしてしまうのがおすすめです。

ボールの裏側にホコリが溜まってくると、途端に動きが重くなり、CADでの微調整がストレスになります。

週に一度くらいはボールを外して、綿棒などで支持球やセンサー周りをサッと掃除してあげると、常に気持ちよく回せます。

トラックボールCAD活用術

ここからは、実際にトラックボールでCADを回すときの「具体的なテクニック」に踏み込んでいきます。

親指型か人差し指型かという操作タイプの違い、DPIやポーリングレートの考え方、多機能ボタンへのおすすめ割り当て、ロジクールやエレコムの主要機種の比較、3Dマウスとの併用アイデアまで、普段の仕事にそのまま持ち込めるレベルで整理していきます。

親指操作と人差し指操作の違い

トラックボールを選ぶときにまず悩むのが、「親指型がいいのか、人差し指型がいいのか」という問題だと思います。どちらもCADに使えますが、操作感と得意分野が少し違います。

親指型トラックボールの特徴

- ボールを親指で操作し、人差し指と中指はクリックとホイール担当

- 一般的なマウスの握り方に近く、初めてでも直感的に扱いやすい

- 手首をほとんど動かさずに済むので、腱鞘炎対策として導入しやすい

ロジクールM575やMX ERGO、エレコムのM-XT3系などは典型的な親指型です。特にM575は、「とりあえずトラックボールを試してみたい」というCADユーザーの入門機としてすごくバランスが良いと感じています。

人差し指型トラックボールの特徴

- ボールを人差し指や中指で操作し、親指付近に多機能ボタンが並ぶ構造が多い

- ポインタを縦横無尽に大きく動かしやすく、微妙な位置調整に強い

- ボタン数が多いモデルも多く、ショートカット配置の自由度が高い

エレコムのDEFT PROやHUGE、Kensington Orbit・Expert Mouseなどが代表的な人差し指型です。CADで細かいスケッチや寸法編集をガッツリやる人は、人差し指型の指先コントロールが気持ちいいと感じるケースが多い印象です。

人差し指型に興味がある場合は、作業ジャンル別にモデルを比較しているトラックボールの人差し指タイプのおすすめ 入門と用途別モデル解説もチェックしてみてください。CAD以外の使い方も含めて、向き不向きをイメージしやすくなるはずです。

DPIとポーリングレートの設定

トラックボールをCAD向けに使うなら、DPI(ポインタ速度)とポーリングレート(レポートレート)の2つは必ず押さえておきたい設定です。

DPI(ポインタ速度)の考え方

DPIは「ボールをどれくらい動かしたときに、画面上でどれくらいカーソルが動くか」を決める指標です。高DPIにすると少しの動きでカーソルが大きく動き、低DPIだとゆっくり動くイメージです。

- 図面全体を眺めたり、モニター間をまたいで移動する:やや高めのDPI(1500〜2000前後のイメージ)

- 拘束寸法を入れたり、スケッチの端点を拾ったりする:低めのDPI(600〜1000前後のイメージ)

最近のトラックボールは、ボタン一つでDPIを切り替えられるモデルも多いので、「普段用のDPI」と「精密作業用のDPI」を2段階くらい用意しておくと、CADではかなり便利です。

具体的な数値はモニター解像度や手の動かし方によって変わるので、あくまで一般的な目安として調整してみてください。

ポーリングレート(レポートレート)の考え方

ポーリングレートは、「マウスがPCに位置情報を送る頻度」を表す指標で、一般的には125Hz、250Hz、500Hz、1000Hzといった値で指定できます。

数値が高いほど、カーソルの動きがなめらかになりやすく、入力遅延も感じにくくなります。

CAD用途であれば、500Hz以上を選んでおけば体感的な違和感はかなり少ないと思います。

ゲーム用トラックボールや、一部の高機能モデルでは1000Hzまで対応しているものもあるので、選択肢として覚えておくと良いでしょう。

ただし、これも「数字を上げれば絶対に良い」というわけではなく、PCスペックや省電力設定との兼ね合いもあるため、最終的には自分の環境で試しながら決めるのが安全です。

ここで紹介しているDPIやポーリングレートの数値は、あくまで一般的な目安です。実際の設定は、モニター解像度、作業内容、使用ソフト、個人の感覚によってベストな値が変わります。正確な仕様や対応範囲は、各メーカーの公式サイトで最新情報を確認しつつ、最終的な設定はあなたの作業感に合わせて調整してください。

多機能ボタンのおすすめ割り当て

CADでトラックボールを本気で使い倒したいなら、多機能ボタンへのショートカット割り当ては避けて通れません。

ここをうまく設計すると、キーボードに手を伸ばす回数がグッと減って、作業のリズムがかなり良くなります。

基本的な割り当て例

- 戻る/進むボタン:ESC(コマンドキャンセル)、ENTER(コマンド確定)

- 上部の小さなボタン:オービット(3Dビュー)、ズーム範囲

- ホイールクリック:パン(中ボタンに割り当てるソフトが多いのでそのまま)

2D CADなら、「ESC」「TRIM」「OFFSET」「寸法コマンド」あたりを指の届きやすいボタンに集中させておくと、キーボードを見なくてもサクサク作業できるようになります。3DCADなら、「スケッチ」「押し出し」「フィレット」「面選択切り替え」といった頻出コマンドが候補に挙がるはずです。

また、CADソフトごとにプロファイルを切り替えられるドライバを使えば、AutoCAD用、Fusion 360用、ブラウザ用など、アプリごとに最適なボタン配置を用意することもできます。

最初は「ESC」「ENTER」「Ctrl+Z(元に戻す)」のような分かりやすいショートカットから始めて、慣れてきたら徐々に増やしていくのがおすすめです。

ロジクールやエレコム主要機種比較

ここでは、CAD用途でよく名前の挙がるロジクールとエレコムのトラックボールを、ざっくり比較してみます。

| モデル名 | タイプ | 特徴 | CADでの向き |

|---|---|---|---|

| ロジクール M575 | 親指型 | 軽めの本体と素直な操作感。価格も比較的手頃 | 2D図面中心の入門用におすすめ |

| ロジクール MX ERGO | 親指型 | 本体角度の調整が可能でエルゴノミクス性が高い | 長時間のCAD作業や3DCADにも向くハイエンド |

| エレコム DEFT PRO | 人差し指型 | 大玉ボールと多ボタンでカスタマイズ性が高い | ショートカット多用のプロ用途に向く |

| エレコム M-DPT1系 | 親指型 | 有線/無線切替、静音設計など万能タイプ | 職場での常用やリモートワークに使いやすい |

| Kensington Orbit系 | 人差し指型 | スクロールリング搭載でズーム操作が快適 | 図面の拡大縮小が多い人におすすめ |

M575は、「トラックボールを試してみたい」「まずは腱鞘炎対策で負担を減らしたい」というCADユーザーにとって、最初の一台にちょうどいいモデルです。MX ERGOは、よりしっかりしたエルゴノミクスと精密モードボタンが欲しい人向けの一台で、ハードにCADを回す設計者に向いていると感じます。

人差し指型のDEFT PROやHUGEは、ボールの大きさと多機能ボタンの多さが魅力で、ショートカットをガッツリ詰め込んでCADを操作したい人にぴったりです。

Kensington Orbitは、スクロールリングでズーム操作が直感的にできるので、図面の拡大縮小を頻繁に行う人にはかなり気持ちよく使えると思います。

モデルごとの詳細なスペックや価格、対応OS、最新の在庫状況などは日々変わる可能性があります。ここでの比較はあくまで執筆時点の一般的な情報と私の使用感に基づいたものなので、購入前には各メーカーや販売店の公式サイトで最新情報を必ず確認してください。費用に関わる判断は、公式情報を踏まえたうえで、最終的にはあなた自身の責任で行っていただく必要があります。

3Dマウス併用によるCAD効率アップ

3Dモデリングを本格的にやっている人には、トラックボール+3Dマウスの両手入力スタイルを強く推したいです。

右手でトラックボール、左手でSpaceMouseなどの3Dマウスを操作することで、視点移動とポインタ操作を完全に分担できるようになります。

例えば、左手の3Dマウスでモデルをゆっくり回転させながら、右手のトラックボールでエッジを選択し、フィレットや面取りを次々に入れていく、といった使い方ができます。

視点を動かすためにマウスジェスチャーやキーボードショートカットを多用する必要がなくなるので、作業のリズムがかなりスムーズになります。

2D中心の人でも、立体的な検討をするときだけ3Dマウスを手元に置いておく、という運用はアリです。トラックボールを主役にしつつ、3Dビュー操作が増える場面だけ左手デバイスで補助するイメージですね。

3Dマウスは決して必須ではありませんが、「3DCADの視点操作にストレスを感じている」「トラックボールでポインタ精度は満足しているのに、カメラ操作だけがつらい」という人には、かなり効果的な投資になることが多いです。とはいえ本体価格もそれなりなので、購入前には必ず公式サイトやレビューをチェックし、最終的な導入判断はあなたの用途と予算に合わせて検討してください。

トラックボールCAD環境のまとめと導入判断

最後に、トラックボールCAD環境をどう考えればいいか、ざっくり整理しておきます。まず大前提として、トラックボールは「CADに向いているかどうか」ではなく、「あなたの作業スタイルと身体への負担に合っているかどうか」で判断するデバイスだと考えています。

- 長時間のCAD作業で手首や肩の疲れが気になっている

- 細かいカーソル操作が多く、マウスの持ち替えがストレスになっている

- デスクが狭かったり、マルチディスプレイでカーソル移動距離が長かったりする

こういった条件に当てはまるなら、トラックボールでCAD環境を組む価値はかなり高いと思います。一方で、リアルタイム性がシビアなゲームや、3Dビューをグルグル回し続けるような作業がメインなら、マウスや3Dマウスとの併用前提で考えるのが現実的です。

導入ステップとしては、

- まずはロジクールM575などの親指型トラックボールで、「トラックボールそのもの」に慣れる

- 作業内容に合わせて、MX ERGOやDEFT PROなど、より自分のスタイルに合うモデルを検討する

- 3DCADの比重が高いなら、必要に応じて3Dマウスとの併用も視野に入れる

という三段構えで考えると、失敗しにくいかなと思います。

トラックボールでCADを使いこなせるようになると、作業効率だけでなく、身体的な負担やストレスの質も変わってきます。あなたの手首と肩をいたわりつつ、トラックボールCAD環境を少しずつ育てていきましょう。

コメント