マウス操作のたびに肩がガチガチに固まってしまって、「トラックボールに替えたら肩こりが楽になるって本当?」と気になっている人は多いと思います。

今のマウスで右肩だけ妙に重い、首の付け根がズーンと痛い、そんな状態だと仕事どころじゃないですよね。

トラックボールマウスで肩こりが本当に変わるのか、親指タイプがいいのか人差し指タイプがいいのか、縦型マウスや分割型トラックボール付きキーボードの方が合っているのか…情報が多すぎて迷ってしまうかなと思います。

しかもデスクワークやテレワークが続いて猫背姿勢がクセになっていると、肩こりだけでなく首の痛みや手首の痛み、マウス腱鞘炎まで出てきてしまうこともあります。

トラックボールで肩の負担を減らす仕組みと、腱鞘炎のリスクも含めたリアルな注意点を、できるだけわかりやすくまとめていきます。

- マウス操作で肩こりが起こる具体的な原因

- トラックボールが肩や腕の負担を減らす仕組み

- 症状別に見たトラックボールの選び方のポイント

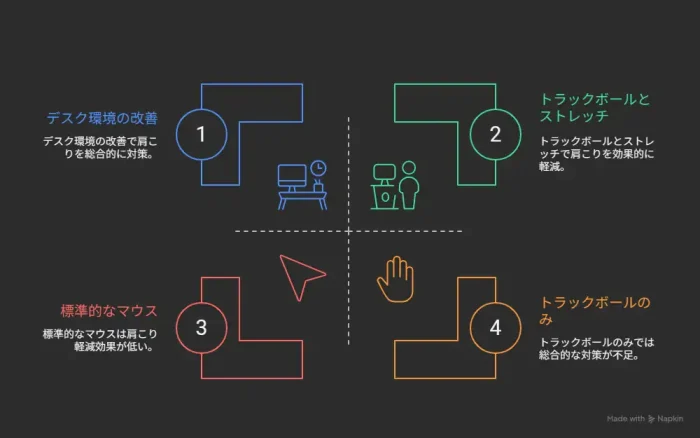

- デスク環境やストレッチを含めた総合的な肩こり対策

トラックボールで肩こりは楽に

まずは「そもそもなぜマウスで肩こりになるのか?」というところから整理しつつ、トラックボールがどこを助けてくれるのかを見ていきます。

このパートを押さえておくと、「自分はトラックボールを使うべきか」「使うなら何を意識したらいいか」がかなりクリアになるはずです。

デスクワークの肩こり原因整理

肩こりの多くは、筋肉が動きすぎているときではなく、ずっと同じ姿勢で固まっているときに起きます。

特にデスクワークでは、頭の重さを支える首まわりと、腕を支える肩まわりに負担が集中しやすいです。

長時間モニターを見つめていると、頭が少し前に出たまま固定され、そのバランスを取るために首から肩の筋肉が休まず働き続けます。

そこに「マウスを操作し続ける」という動きが加わると、肩から先の筋肉までずっと緊張しっぱなしになってしまうわけです。

よくあるNG姿勢パターン

デスクワークで肩こりを悪化させやすいパターンは、だいたい次のような組み合わせです。

肩こりを招きやすい姿勢の特徴

- 椅子が低く、肘が下がったままキーボードとマウスを操作している

- 足裏が床にきちんと付かず、腰が丸まって猫背になっている

- マウスが体から遠く、腕を伸ばしたまま操作している

- 腕の重さを支えるアームレストや肘置きがない

こうした条件が重なると、肩まわりの筋肉は常に重い腕を支えつつ、細かいマウス操作までこなさなければならず、疲れが雪だるま式に蓄積していきます。

ここで紹介している内容は、あくまで一般的な傾向です。

強い痛みやしびれがある場合は、自己判断で無理を続けず、最終的な判断は整形外科や整骨院などの専門家にご相談ください。

マウスによる肩こりと姿勢

一般的なマウスは「本体を机の上で動かす」ことでポインタを動かします。

そのため、肩から先の腕全体を、わずかに持ち上げた状態で前後左右に動かし続けることになります。これが肩こりと相性が悪いポイントです。

もうひとつの問題は、手首の角度です。

マウスを握るとき、多くの人は手首を少し反らせたり、小指側に傾けたりしています。

この「手首のねじれ」や「反り」は前腕の筋肉にも負担をかけ、その緊張が肩・首へと波及していきます。

マウスで肩がつらくなりやすいサイン

- マウス操作中、無意識に肩がすくんでいると言われる

- マウスを大きく動かす作業のあとにだけ肩こりが悪化する

- 「マウスを握りしめている」と感じることがある

こうした状態が続くと、肩や首の筋肉は「ずっと腕立て伏せの姿勢をキープしている」のに近い負荷を受け続けます。

そりゃあ疲れますよね…というのが、マウスと肩こりの関係です。

トラックボールマウスの肩こり解消理論

トラックボールの一番の特徴は、本体は動かさず、指先だけでポインタを動かせることです。

つまり、肩から先の腕をわざわざ持ち上げて動かす必要がほぼなくなります。

腕をデスクやアームレストにしっかり預けたまま、指や親指でボールを転がすだけなので、肩の筋肉は「腕を支えながら動かす」という二重の役割から解放されます。

その結果、肩の挙上(すくめ動作)が減り、肩こりの原因となる静的な負荷がグッと下がるわけです。

また、トラックボールは本体を動かさないので、机のスペースに余裕がなくても、体の近くに配置しやすいのも大きなメリットです。

腕を伸ばさなくて済むぶん、肩から首にかけての緊張を抑えやすくなります。

ユーザーからも「トラックボールに替えてから肩こりが激減した」「もう普通のマウスには戻れない」といった声はかなり多く、肩や首の痛みの軽減につながったという体感は決して珍しくありません。

その一方で、動きの負担が肩から指先に移るため、使い方を誤ると指や親指の疲れ・腱鞘炎が気になることもあります。

このあたりは後半でしっかり整理していきますね。

50代の肩こりに合うトラックボール

40代後半〜50代くらいになると、「若いころからの肩こりが積み重なって、最近は回復に時間がかかる」という相談をよく受けます。

この世代にとっては、とにかく肩の動きを減らすことが最優先になることが多いです。

その意味では、手のひらをしっかり預けられる大きめの親指タイプや、人差し指で転がす据え置き型のトラックボールが相性の良い選択肢になりやすいです。

腕の重さをアームレストに預け、手のひらを本体にのせ、指先だけをゆっくり動かすイメージですね。

出張やノートPCと一緒に持ち運ぶことが多いなら、コンパクトな携帯用トラックボールも候補になります。

省スペースで使えて、膝上でも操作しやすいので、狭いデスクでも肩をすぼめずに作業しやすくなります。

50代で意識してほしいポイント

- 小さすぎる本体は避け、手のひら全体を支えてくれるサイズを選ぶ

- アームレストとセットで使い、腕の重さをしっかり預ける

- クリックが軽めの機種を選び、指の力みを減らす

ただし、強いしびれや夜間の痛みがある場合は、単にデバイスを変えるだけでは対処しきれないケースもあります。

そういった症状があるときは、正確な情報は公式サイトをご確認くださいというレベルではなく、最終的な判断は医療の専門家にご相談ください。

デスクワーク肩こり軽減の環境調整

トラックボールを導入しても、「椅子の高さが合っていない」「モニターが低すぎる」といった環境要因が残っていると、肩こりが思ったほど改善しないことがあります。

むしろ、デバイス+環境セットで調整してこそ本領発揮だと考えています。

椅子と机の高さをまず整える

基本のチェックポイントはシンプルです。

- 足裏がしっかり床に付き、膝の角度が90度か少し開くくらい

- 肘を曲げてキーボードに手を置いたとき、肩がすくまない高さ

- トラックボールは「肘の真横〜少し前」くらい、体に近い位置に置く

この状態で腕をアームレストに預け、軽く肘を曲げたままトラックボールに手を載せると、肩まわりの力がかなり抜けるはずです。

モニターの高さと視線の動き

モニターの上端が目線と同じか、少し下になるように設定すると、首の角度がニュートラルに近づきます。ノートPC単体だとどうしても視線が下がってしまうので、スタンドや外付けモニターを組み合わせると楽になりやすいです。

「トラックボールを導入したのに肩がまだつらい」という場合、椅子・机・モニターの高さを1〜2cm単位で微調整していくと、ある瞬間にスッと肩の力が抜ける位置が見つかることが多いです。ちょっと面倒ですが、一度ベストポジションを見つけてしまうと、毎日の作業がかなり楽になります。

ここまで整えると、トラックボールの「肩を動かさずに操作できる」というメリットが最大限に生きてきます。

トラックボールと肩こり対策

後半では、親指タイプと人差し指タイプの違いや、腱鞘炎リスクとの付き合い方、そして具体的なおすすめパターンをまとめていきます。

最後に、トラックボールで肩こりと腱鞘炎をどう両立してケアするかも整理していきますね。

親指トラックボールと腱鞘炎

親指タイプのトラックボールは、「普通のマウスの形に近いので乗り換えやすい」という意味で、とても人気があります。

私も最初に人へ勧めるときは、親指タイプからスタートすることが多いです。

一方で、ポインタ移動のほぼすべてを親指が担当するため、慣れないうちは親指の付け根が疲れやすく、場合によっては腱鞘炎につながることもあります。

親指の付け根のあたりがズキッと痛む、動かしたときに引っかかる感じがする、といった場合は要注意です。

親指タイプを使うときの注意点

- ボールは「押す」ではなく「なでる」イメージで、力を抜いて転がす

- ポインタ速度を少し上げて、親指の動く距離を減らす

- 1時間に1回は手を離して、親指をぐるぐる回してストレッチする

すでに親指まわりに痛みがある人には、親指タイプはあまり強くおすすめしません。

その場合は、人差し指タイプや手首に優しい別の入力デバイスを優先した方が安全です。

人差し指トラックボールと手首の痛み

人差し指タイプ(いわゆる「上面に大玉がある据え置き型」など)は、ボールを人差し指や中指で操作するため、親指の負担を抑えやすいのが特徴です。

そのぶん、前腕全体で動きを分散できるので、親指が弱い人にはかなり相性が良いと感じています。

一方で、手首を反らせたまま長時間使うと、今度は手首まわりが疲れやすくなります。

ボールの高さと手首の角度のバランスが悪いと、親指タイプでは出なかった違和感が出ることもあるんですね。

人差し指タイプで手首を守るコツ

- 手首を反らせすぎないよう、パームレストやリストレストを組み合わせる

- ボールの真上ではなく、やや手前から軽く指先を添える感覚で操作する

- クリックは指先だけで済ませ、手首ごと沈み込まないようにする

人差し指タイプの機種選びや、親指タイプとの違いをもっと詳しく知りたい場合は、人差し指タイプのおすすめ機種比較も参考になると思います。

肩こり解消向けおすすめトラックボール

ここでは、あくまで「肩こり対策」という観点から、どんなトラックボールが向いているかを整理してみます。

具体的なモデル名は例として挙げますが、細かい仕様や最新情報は変わることもあるので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。

まずは親指タイプで肩の動きを減らす

今まで普通のマウスを使っていて、「とにかく肩の動きを減らしたい」という人には、親指タイプがスタート地点として分かりやすいです。

特に、手のひら全体をしっかり支えてくれるボディと、やや立ち上がった形状を持つ機種は、前腕のねじれも減らしやすく、肩こり対策との相性も良好です。

親指が不安なら人差し指タイプを軸に

すでに親指の付け根に不安がある人、過去に腱鞘炎を経験している人は、人差し指タイプを軸に検討した方が安心です。

ボールが大きめのモデルは、少ない力で転がせるので、指先の疲れも抑えやすくなります。

細かい作業が多い場合

CADや画像編集、細かいExcel操作など、精度重視の作業が多い方は、「カーソルの追従性」「微調整のしやすさ」もチェックしたいポイントです。

そういった用途向けの観点は、細かい作業向きトラックボールの使い勝手に詳しくまとめています。

いずれにしても、ここで紹介している内容は一例であり、効果や使いやすさは個人差が大きい部分です。

気になる機種は家電量販店などで実際に手を置いてみて、「肩に力が入りにくい形かどうか」を最優先でチェックしてみてください。

トラックボールデメリットと肩こり悪化例

メリットが多いトラックボールですが、「導入したのに逆にどこかが痛くなった」という相談もゼロではありません。

よくあるパターンを知っておくと、失敗をかなり減らせます。

ボールが重くて指を酷使してしまう

ボールや内部機構の掃除をサボると、だんだん転がりが重くなります。

その結果、指先に力を入れてグリグリ動かすクセがつき、前腕〜指先の疲労や痛みにつながることがあります。特に親指タイプでボールが重いと、親指の付け根が一気に悲鳴を上げやすいです。

配置が悪くて結局肩が上がる

トラックボールを普通のマウスと同じ位置(体から遠い場所)に置いてしまうと、腕を伸ばしたまま操作することになり、肩の負担はあまり減りません。

むしろ「慣れない操作+遠い位置」のせいで、肩に力が入りやすくなるケースもあります。

デメリットを避けるためのポイント

- 定期的にボールと内部のホコリを掃除し、軽く転がる状態をキープする

- 肘の真横〜少し内側くらい、「体に近い位置」に必ず置く

- 慣れるまでは作業時間を区切り、使いすぎによる疲労を防ぐ

もしトラックボールに替えてから、明らかに痛みが増した場合は、「機種の相性」「配置」「使い方」のどれかに原因があることがほとんどです。

一度これらを見直しても改善しない場合は、無理に使い続けず、専門家へ相談するのが安全です。

トラックボールで肩こりと腱鞘炎を総合ケア

最後に、トラックボールで肩こりと腱鞘炎の両方にうまく向き合うための考え方をまとめておきます。

トラックボールは魔法の道具ではありませんが、正しい選び方と環境調整をセットにすれば、「肩だけいつもつらい」状態から抜け出すための強力な味方になります。

まずは「肩こりが一番つらいのか」「親指や手首の痛みがつらいのか」を自分で整理してみてください。

肩こりが主訴なら、肩の動きを減らせるレイアウトと、腕をしっかり預けられるトラックボールが軸になります。親指や手首が不安なら、人差し指タイプや他のエルゴノミクスデバイスを組み合わせて、負担を分散させるイメージで考えていきます。

トラックボールで肩こりと腱鞘炎に向き合う3ステップ

- 椅子・机・モニター・アームレストを整えて、肩の静的負荷を下げる

- 自分の症状に合ったトラックボールタイプ(親指 or 人差し指)を選ぶ

- 定期的な掃除とストレッチ、作業時間の区切りで指や腱を守る

とらぼでは、携帯用モデルの選び方なども含めて、トラックボールを長く快適に使うための情報を発信しています。

より詳しく持ち運びも含めて検討したい場合は、携帯用トラックボールの選び方とおすすめもチェックしてみてください。

繰り返しになりますが、このページで紹介した内容や数値的なイメージは、あくまで一般的な目安です。

体の状態や感じ方には大きな個人差がありますし、製品仕様もアップデートで変わることがあります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。

また、痛みやしびれが続く場合や不安が強い場合は、最終的な判断は医師や理学療法士などの専門家にご相談ください。

コメント